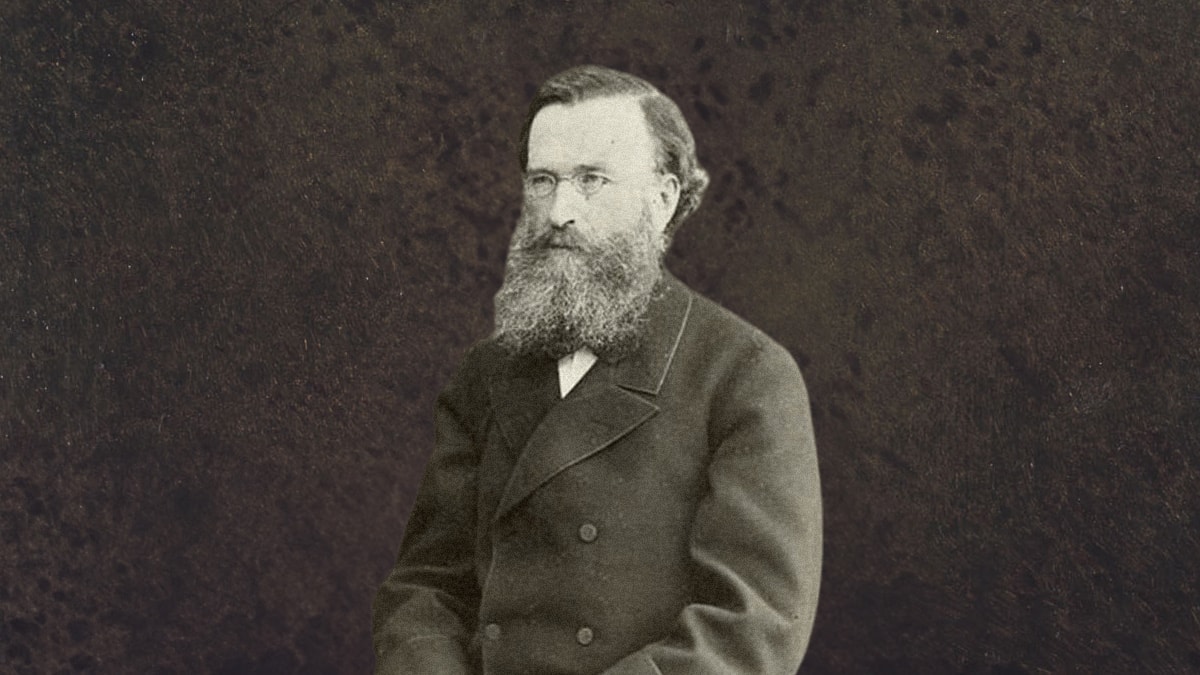

Дмитрий Фёдорович Самарин (12 сентября 1831 года – 2 декабря 1901 года) — общественный деятель, историк, публицист, крупный землевладелец в Московской, Самарской и Симбирской губерниях, титулярный советник.

Закончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1852 года служил в Уфе столоначальником по хозяйственной части.

После смерти Ф. В. Самарина совместно со старшим братом Юрием Фёдоровичем получили в наследство Васильевское имение на Волге.

Участвовал в подготовке и проведении реформы 1861 года, был мировым посредником третьего участка Самарского уезда.

Верным другом и добрым надёжным помощником Дмитрия Фёдоровича была жена Варвара Петровна Ермолова (1832–1905), дочь участника Отечественной войны 1812 года генерала Петра Николаевича Ермолова. Женился в 1857 году, свадьба состоялась в Москве, после венчания молодые отправились в Измалково. Часто ездили за границу, Дмитрий Фёдорович внимательно присматривался к способам ведения полеводства и животноводства.

Хозяйство в имении Васильевском

С 1860 года самостоятельно вёл хозяйство в Васильевском. Продолжая дело, начатое отцом, занимался селекцией. Покупал племенных овец в Силезии и Саксонии.

На экстренном заседании Московского общества сельского хозяйства 6 марта 1869 года, посвящённом проблемам развития тонкорунного овцеводства, владельцы суконных фабрик и торговцы шерстью признали, что образцом суконной шерсти могут служить для них шерсти Самарина.

Овечьим заводом в Васильевском руководил В. И. Зазворка, прежде служивший на овечьем заводе у графа Туна в Западной Чехии.

Варвара Петровна сделала всё, чтобы в доме было уютно и удобно. Рожать детей (а их было семь человек) ездила в Москву. Когда дети стали подрастать, Варвара Петровна пригласила для них гувернантку, француженку.

Самарину удалось добиться повышения урожайности зерновых. Применяя новую агротехнику, он получил высокий урожай пшеницы. За пшеницу Египетку, посланную Дмитрием Фёдоровичем из Васильевского на Парижскую выставку, ему была присуждена золотая медаль.

В рациональном ведении хозяйства Самарину помогал управляющий имением О. О. Крамер, имевший высшее агрономическое образование. Он окончил курс в Пражском политехникуме. Заведующий конторой, находившейся между с. Васильевским и с. Спасским, и два приказчика окончили земледельческие училища.

В 1882 году Дмитрий Фёдорович написал монографию о Васильевской экономии для первого «Сборника статистических сведений по Самарской губернии» и помог будущему крупному статистику России, выдающемуся учёному А. Ф. Фортунатову на месте подробно ознакомиться со своим хозяйством.

После смерти Ю. Ф. Самарина в 1876 году к Дмитрию Фёдоровичу перешло более 30 тысяч десятин земли при сёлах Спасское, Васильевское, Аннино, Владимирское, деревня Дубровка Самарского уезда. В с. Вязовке Сызранского уезда Симбирской губернии у него было 8155 десятин. Большая часть земли была передана в общества крестьян этих сёл и уездному земству.

Будучи многие годы гласным Московского губернского земского собрания, членом Московской городской думы, Д. Ф. Самарин специализировался на учебном деле. В конце 70-годов особое внимание уделял организации городских начальных школ. Дмитрий Фёдорович в дар подарил Самарскому уездному земству построенную на его средства в с. Спасском больницу с надворными постройками. Содержал училища Спасское, Озерецкое, Владимирское.

В 1875 году Д. Ф. Самарин был избран почётным мировым судьёй по Самарскому уезду.

Деятельность публициста

Как публицист, Д. Ф.Самарин начал выступать рано. Сотрудничал во многих журналах, выступал в защиту славянофильства. Особенно активно он участвовал в изданиях И. С. Аксакова «Молва», «День», «Русь», «Москва», «Современная летопись» и других.

В течение нескольких лет он вёл огромную работу по подготовке к изданию собрания сочинений Ю. Ф. Самарина. Его талант глубокого исследователя, серьёзного аналитика ярко проявился в довольно обширных тематических предисловиях к десяти томам сочинений Ю. Ф. Самарина, изданных в 1877–1911 годах.

Кроме этого, Дмитрий Фёдорович подготовил к изданию переписку Ю. Ф. Самарина с баронессою Э. Ф. Раден (1861–1876), которая вышла в Москве в 1893 году. Большая работа была проведена по сбору материалов для издания «Переписки Ю. Ф. Самарина с А. И. Герценом» («Русь», 1883, №1–2), он же является и автором брошюры «Поборник вселенской правды» (Спб., 1890 г.). Более крупные статьи Д. Ф. Самарина — «Уставная грамота и оброчная подать» («День») и «Передел общинных полей» («Современные известия»).

В семье Самариных росло семеро детей. Зимой жили в Москве в Леонтьевском переулке (в доме, где сейчас находится музей А. К. Станиславского), а в начале 70-х годов Дмитрий Фёдорович купил дом на Поварской, 38, где удобно, на многие годы, разместилась вся его большая семья.

Все пятеро сыновей окончили Московский университет и сыграли немалую роль в общественной жизни России, в развитии исторической науки и просвещения.

На лето дружная семья Самариных приезжала в Васильевское.

В 1885 году по проекту архитектора М. А. Дурнова в Васильевском, на крутом берегу Волги, был построен большой дом-дворец и целый комплекс хозяйственных и других построек, среди них — школа имени Ю. Ф. Самарина. Но, к великому сожалению, сохранить этот памятник истории и культуры до наших дней не удалось в связи со строительством Балаковской ГЭС и Саратовского водохранилища, Совет народных депутатов в 1966 году выдал разрешение разрушить постройки. До наших дней дошли только часть ограды усадьбы и людская.

Спасское училище имени Юрия Фёдоровича открыто в 1876 году. 2 декабря 1901 года Дмитрий Фёдорович скоропостижно скончался. Ушёл из жизни последний из сыновей Фёдора Васильевича Самарина. О каждом из них можно сказать: «И жизни след оставил свой» У Юрия, Александра, Владимира, Николая, Петра — не было детей. Одному из них, а именно Дмитрию Фёдоровичу уготовила ещё важную миссию — он единственный из пятерых сыновей стал продолжателем замечательного древнейшего рода Самариных.