Долго ль мне гулять на свете

То в коляске, то верхом,

То в кибитке, то в карете,

То в телеге, то пешком…

А. C. Пушкин «Дорожные жалобы», 1829 год.

Зачем Пушкин отправился в дорогу

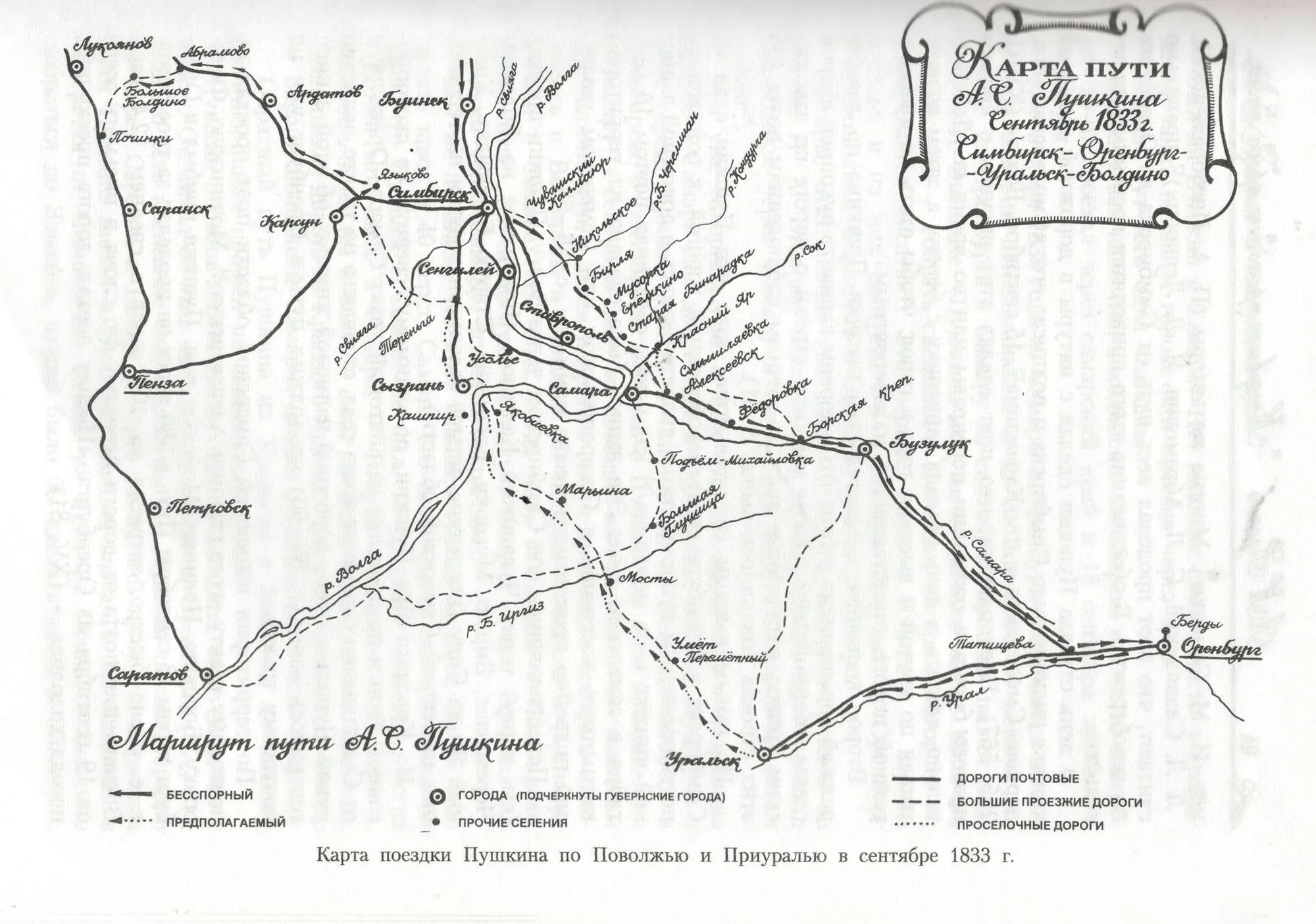

Осенью 1833 года Александр Сергеевич Пушкин предпринял своё самое дальнее путешествие по России. Ему было 34 года, за плечами — слава поэта, впереди — работа историка. Цель поездки: собрать документальные свидетельства и народные предания о восстании Емельяна Пугачёва¹ 1773–1775 годов, чтобы завершить труд «История Пугачёва».

¹| Восстание Пугачёва — крупнейший крестьянско-казацкий мятеж XVIII века. Бывший донской казак выдавал себя за императора Петра III, поднял на восстание казаков Яицкого войска (ныне Уральского), башкир, татар, мордву, крестьян. В 1774 году мятежники подошли к Симбирску, Казани, Сызрани; столицей бунта стал Яицкий городок (Уральск).

Пушкин понимал, что тема опасна для печати, поэтому в прошении о командировке в Оренбург упомянул лишь «сбор материалов». Разрешение он получил, и в августе 1833 года выехал из Петербурга. Маршрут шёл через Москву, Нижний Новгород, Казань, Симбирск — и далее, через степные просторы левого берега Волги, к Оренбургу.

Дорога туда: первый взгляд на заволжские просторы

Поначалу Пушкин планировал ехать в Оренбург по правому берегу Волги — через Сенгилей и Самару. Но на станции в Сенгилее его задержало отсутствие лошадей и, по свидетельству А. И. Носкова, дорогу перебежал заяц — в народной примете XIX века это считалось предвестием неудачи в пути.

В письме к жене от 12 сентября 1833 года он описал этот эпизод со своей иронией:

«Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне её. Чёрт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей — гляжу, нет ямщиков — один слеп, другой пьян и спрятался. Пошумев изо всей мочи, решился я возвратиться и ехать другой дорогой… Повезли меня обратно — я заснул — просыпаюсь утром — что же? не отъехал я и пяти верст. Гора — лошади не взвезут — около меня человек 20 мужиков. Чёрт знает как бог помог — наконец взъехали мы, и я воротился в Симбирск».

Так он оказался на левом берегу Волги. Здесь дорога, по которой он поехал, была известна как «скотопрогонная» — по ней гнали стада к перевозам. Через мордовские деревни Ерёмкино и Старую Бинарадку он достиг Красного Яра, где эта тропа сходилась с почтовым трактом.

В повести Пушкин описывает въезд в крепость глазами Петра Гринёва:

«Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окружённой бревенчатым забором…»

Эта сцена, по мнению исследователей, могла быть навеяна проездом через Красный Яр и другие укреплённые сёла Заволжья.

18 сентября он прибыл в Оренбург, где встречался с губернатором Перовским и Владимиром Далем, посещал станицы, беседовал с очевидцами пугачёвщины, записывал песни и рассказы. Эти материалы легли в основу «Истории Пугачёва» и повлияли на замысел «Капитанской дочки».

Бердская казачка и «роковой червонец»

В Бердской слободе под Оренбургом Пушкин встретился с Ириной Афанасьевной Бунтовой — пожилой казачкой, хранительницей песен и преданий о Пугачёвском восстании. По воспоминаниям писателя и этнографа Владимира Даля, служившего тогда чиновником в Оренбурге и сопровождавшего поэта, Бунтова «спела также несколько песен… и Пушкин дал ей на прощание червонец».

Щедрый дар и разговоры о «разбойнике и самозванце» вызвали в слободе тревогу. Одни упрекали старуху: «Кто говорит, что его подослали, что меня в тюрьму засадят за мою болтовню». Другие утверждали, что странный гость вовсе не человек: «Антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти».

Напуганная Бунтова на следующий день явилась с казаками в Оренбург, привезла «и старуху, и роковой червонец» и покаянно обратилась к начальству: «Смилуйтесь, защитите меня, коли я чего наплела на свою голову, захворала я с думы». В ответ лишь успокоили: «Не бойся, это ему сам государь позволил о Пугачёве везде расспрашивать».

Через несколько дней в Берды приехала Евгения Воронина — молодая дворянка из Самары, подруга дочерей помещиков Шелашниковых. Узнав, что Пушкин в Оренбурге, они спешно выехали туда, надеясь встретить его, но поэт уже отбыл.

В письме от 25 сентября 1833 года Воронина писала матери:

«Вёрстах в семи от Оренбурга есть деревня Берды, где живёт одна старуха, которая рассказывала Пушкину о Пугачёве. Мы посетили её с той же целью».

Далее она приводит слова Бунтовой:

«Онамедни приезжали господа и один всё меня заставлял рассказывать… Он же — дай Бог ему здоровья, наградил меня червонцем за рассказы… Тот барин всё меня расспрашивал и песни я ему пела про Пугача. Показал он патрет: красавица такая написана. „Вот, — говорит, — она станет твои песни петь“».

Современники вспоминали, что Пушкин никогда не ждал перезакладки лошадей на почтовых станциях. На таких станциях лошадей выдавал смотритель — служащий, заведовавший ямской службой, — и процесс мог затянуться. Чтобы ускорить дело, камердинер поэта Гаврила Калашников представлял его то графом, то генералом, ведь знатным путешественникам лошадей выделяли быстрее.

Сколько вёрст в день проходила карета Пушкина

Скорость путешествий в первой половине XIX века зависела не столько от качества дорог, сколько от сил лошадей, запряжённых в экипаж, и от того, как быстро удавалось сменить их на станциях. Николай Карамзин в своих «Письмах русского путешественника» ещё в 1790-х отмечал: «В день мы проезжаем обыкновенно десять миль, или верст семьдесят».

Через сорок лет эта цифра выросла незначительно: за сутки удавалось пройти сто — сто сорок вёрст, то есть чуть больше сотни километров. Так, дорога из Петербурга в Москву, где Пушкин ездил нередко, занимала четыре или пять дней. Путь из Москвы в Болдино — три с половиной.

Быстрее всего везли тех, кто ехал «перекладными» — без ночного отдыха, со своевременной сменой лошадей. Но приоритет был у «нарочных» — курьеров, фельдъегерей, затем у тех, кто следовал по казённым делам. Обычные путешественники ждали своей очереди.

Не желая терять часы на станциях, некоторые брали своих лошадей. Пушкин в «Евгении Онегине» вспоминает именно такой путь: «Семь суток ехали оне».

Это был не быстрый, но более спокойный способ — с дневными переходами, ночлегами, и, как писал поэт в письмах, «с дорожной скукой и нескончаемыми разговорами». Путешествие в XIX веке требовало терпения, но давало и главное — время наблюдать, слушать и запоминать.

В каком экипаже и как ехал Пушкин

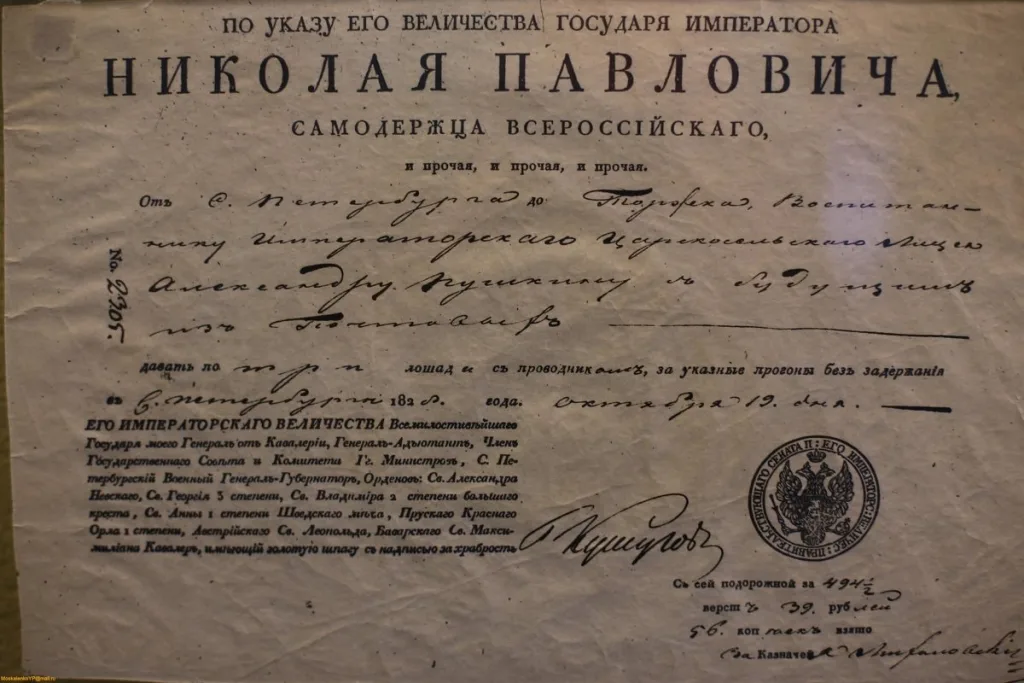

Пушкин располагал собственной дорожной коляской — лёгким четырёхколёсным экипажем с пружинным ходом и закрытым верхом, удобным для дальних поездок. На почтовых трактах он оплачивал прогоны за тройку или четвёрку лошадей, на непочтовых дорогах нанимал столько же «вольных» лошадей.

Для таких поездок требовалась подорожная, без которой лошади выдавались медленнее и по более высокой цене. Подорожная была официальным документом, который выдавали властями на проезд по почтовым трактам. Она фиксировала маршрут, количество лошадей и расстояние между станциями. С ней поездка обходилась дешевле, а на станциях лошадей выдавали в первую очередь.

Без подорожной ехать было можно, но приходилось платить дороже и ждать, пока обслужат обладателей этого документа, особенно тех, кто ехал «по казённой надобности». Поэтому в дальних путешествиях подорожная давала не только экономию, но и заметно сокращала время в пути.

Летом и в начале осени 1833 года погода стояла сухая, дороги были в хорошем состоянии. Расстояние от Симбирска до Оренбурга — 590 вёрст — Пушкин преодолел примерно за три с половиной суток. Ехал он не только днём, но и ночью, делая остановки лишь для смены лошадей. Постоянным спутником в дороге была самодельная дорожная тетрадь в зелёной обложке, в которую он карандашом заносил рассказы собеседников, наброски стихов, денежные и путевые расчёты.

Современники отмечали его стремление к общению с простыми людьми. В. А. Нащокина вспоминала:

«Поэт в путешествии никогда не дожидался на станциях, пока заложат ему лошадей, а шёл по дороге вперёд и не пропускал ни одного встречного мужика или бабы, чтобы не потолковать с ними».

★ Дорога обратно: старый Сызранский тракт

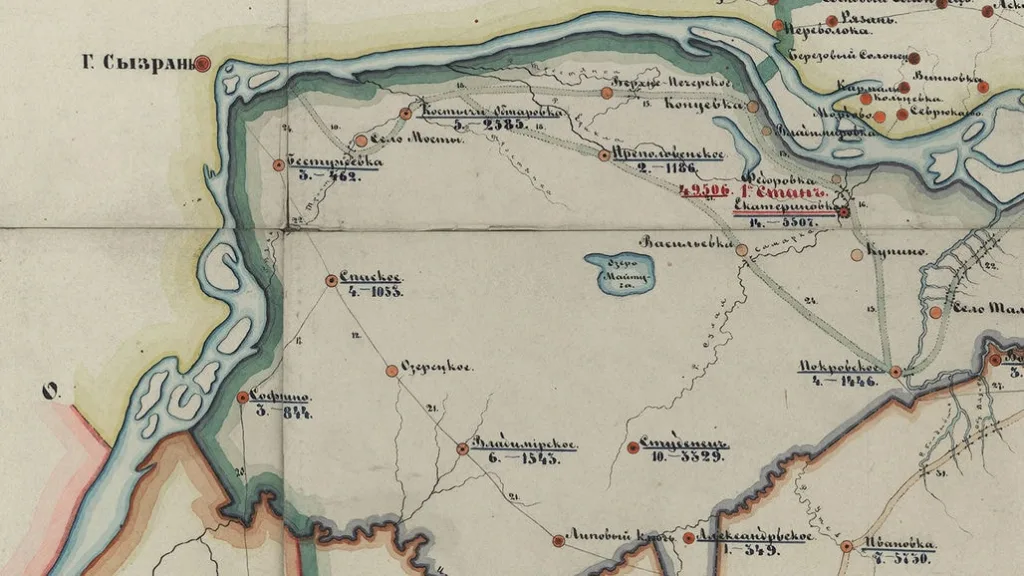

Путь домой пролёг иным образом. Возвращаясь из Уральска в конце сентября 1833 года, Пушкин вышел на старую дорогу к Сызрани — старый Сызранский тракт, который проходил по левому берегу Волги и вёл к переправе напротив села Батраки (теперь в составе города Октябрьска).

23 сентября он покинул Уральск. В письме жене писал:

«При выезде моём… вечером пошёл дождь, первый по моем выезде, и через полчаса сделал дорогу непроходимой. Того мало: выпал снег, и я обновил зимний путь, проехав верст 50 на санях».

Дороги раскисли, степь стояла чёрной и сырой, но это был тот самый край, где шли отзвуки Пугачёвского восстания. Пушкин любил напоминать, что он «поверял мёртвые документы словами ещё живых, но уже престарелых очевидцев».

Этот путь шёл мимо Озерецкого и Якобьевки, уже существовавших в то время. Озерецкое было крупным помещичьим селом с десятками дворов и пашнями, Якобьевка — маленькой деревней при озере Немое.

Эта дорога была удобна для перевозки тяжестей: ровная, с твёрдым грунтом, но проходила по малонаселённым местам. Летом на всём протяжении можно было столкнуться с нехваткой пресной воды и корма для лошадей. Местные крестьяне и батраки нередко подрабатывали, сдавая в наём подводы и упряжки — вполне возможно, что и Пушкин воспользовался их услугами на этом отрезке пути.

Осенние поля пустовали, дым из труб стелился по ветру, а колёса экипажа шлёпали по грязи. Погода стояла ненастная: ветер рвал жухлую листву, колея местами уходила под воду.

В своём историческом труде Пушкин передал реалии таких поездок:

«Дороги были почти непроезжие… лошади вязли по брюхо; приходилось вытаскивать их верёвками…»

Эти строки, хотя и относятся к описанию другой местности, совпадают по духу с картиной его возвращения через степи и сёла на пути к Сызрани.

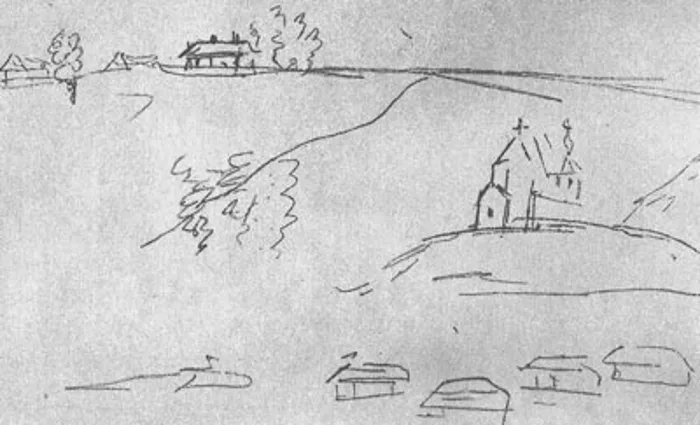

«Ничто так не похоже на русскую деревню в 1662 году, — писал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург», — как русская деревня в 1833 году. Изба, мельница, забор <…> — ничто, кажется, не изменилось. Однако произошли улучшения по крайней мере на больших дорогах: труба в каждой избе; стекла заменили натянутый пузырь; вообще более чистоты, удобства, того что англичане называют comfort».

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.

………………………………………

Дни поздней осени бранят обыкновенно,

Но мне она мила, читатель дорогой,

Красою тихою, блистающей смиренно…

А. С. Пушкин. «Осень» (Отрывок), 1833 год.

Заволжские степи глазами Пушкина

Хотя в письмах он называл дорогу «прескучной» (тоскливой, однообразной), Пушкин замечал детали: манеру речи, одежду, повадки людей. В его дорожной тетради за эти дни сохранилась фраза мордовского мужика: «Нынче калмыки так обрусели, что готовы с живого шкуру содрать».

В «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочки» оживают сцены с почтовыми станциями, степью, казаками — образы, рождённые именно в таких дорогах, среди пыльных колёс, скрипящих осей и ветра в открытом горизонте.

В первоначальном варианте «Капитанской дочки» есть такая фраза: «Я ехал по степям Заволжским. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересечённые холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Я видел одни бедные мордовские и чувашские деревушки…». Это впечатления самого поэта от проезда по левобережной степной дороге через Ставропольский и Самарский уезды.

Значение маршрута для Приволжского района

Через Озерецкое и Якобьевку Пушкин проезжал предположительно один раз — в конце сентября 1833 года, по дороге к переправе у Сызрани. Это был неприметный по времени участок пути, но он завершал левобережную часть путешествия поэта.

Для Приволжского района этот факт важен не числом проведённых часов, а самим присутствием. По старому тракту, который теперь скрыт под современными дорогами, ехал человек, чьи книги стали символом русской литературы.

Сегодня, глядя на берега озёр, полосы дубрав и простор заволжских степей, можно увидеть тот же пейзаж, что и в окне его дорожной коляски. И хотя поэт не оставил описаний этих мест, они навсегда вписаны в географию его большого пути.

Содержание

Источники:

- Тархова Н. А. «Летопись жизни и творчества Александра Пушкина», 1999 год, 4 том.

- Носков А. И. «Прикосновение к прошлому. Историко-литературные поиски и находки самарского краеведа», 2006 год.

- Пушкин А. С. История Пугачёва // ПСС. Т. IX. Комм. и примеч.

- Пушкин А. С. Письма (осень 1833 г.) // ПСС. Т. XV. Письмо из Болдина от 2 октября 1833 г.

- Измайлов Н. В. «Очерки творчества Пушкина», 1975 год.

- Преображенский П. А. «Пушкин в самарских краях», 1925 год.

- Славянский Ю. Л. «Поездка А. С. Пушкина в Поволжье и на Урал. Казань», 1980 год.

- Вересаев В. В. «Пушкин в жизни: систематический свод подлинных свидетельств современников», том 2, 1936 год.

- Овчинников Р. В. «Над „Пугачёвскими“ страницами Пушкина», 1981 год.

- Александр Пушкин и Самарский край

- Александр Пушкин в самарской прорве. Блог Игоря Кондратьева

- Тройка — не птица. Журнал «Русский мир.ru», январь 2012 года.